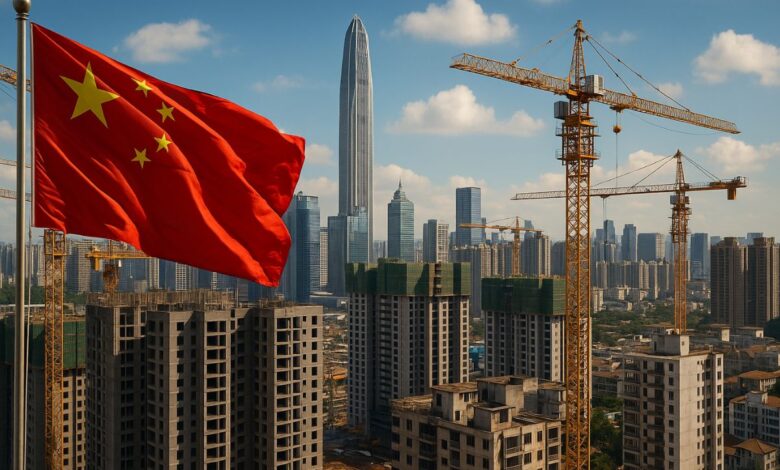

Cidades na China crescem rapidamente, mas enfrentam desafios sérios

A rapidez com que a China ergue cidades em menos de uma década é impressionante. Esse fenômeno reflete não só um planejamento centralizado, mas também um suporte financeiro robusto e técnicas de engenharia padronizadas. O resultado? Metrópoles que mudam a dinâmica de produção, emprego e logística em tempo recorde.

Porém, esse avanço veloz traz sua cota de problemas. Vemos o surgimento de cidades-fantasma e desequilíbrios no mercado imobiliário, além de questões ambientais, como o afundamento do solo em grandes centros urbanos, que revelam as limitações desse modelo focado na velocidade e na escala.

Como a China constrói tão rápido

Uma das chaves para essa velocidade construtiva é a propriedade da terra, que é estatal. Isso permite que governos locais e centrais consolidem áreas, emitam licenças e atraiam investimentos sem a morosidade típica de outros mercados.

Além disso, isso reduz atritos, encurta prazos e alinha projetos com metas econômicas maiores. No canteiro de obras, a produtividade cresce com a industrialização da construção: técnicas como pré-fabricação e montagem modular fazem com que habitações, hospitais e infraestruturas sejam concluídos em semanas, não em anos.

A força de trabalho é massiva e as compras públicas de materiais essenciais, como aço e cimento, são muito bem organizadas, garantindo que os prazos sejam cumpridos. Com incentivos fiscais e metas de investimento, a construção se transforma em um motor para o PIB, alimentando a economia e atraindo novas indústrias e serviços.

Esse ciclo gera um efeito interessante: quanto mais cidades se constroem, mais atividades econômicas aparecem, que justificam novas obras.

Casos emblemáticos: do boom às cidades-fantasma

Um exemplo muito comentado é Shenzhen. Antes uma vila com cerca de 30 mil habitantes, hoje abriga mais de 12 milhões. Essa transformação se deve às zonas econômicas especiais, ao transporte eficiente e à crescente indústria de tecnologia.

Por outro lado, temos Ordos Kangbashi, um contraste gritante. Projetada para abrigar um milhão de moradores, hoje é famosa por seus grandes espaços vazios, com muitos condomínios prontos, mas pouca ocupação e comércio. Essa situação ocorre quando a construção de imóveis supera a geração de empregos e serviços disponíveis, resultando em um verdadeiro rótulo de "cidade-fantasma".

Novos projetos, como a cidade planejada de Xiong’an, tentam corrigir essas falhas, buscando integrar diretrizes verdes e tecnologia de ponta. No entanto, o desafio permanece: é preciso garantir que os novos moradores e empresas cheguem para evitar o erro típico de “construir primeiro e povoar depois”.

O custo ambiental: solo afundando e pressão hídrica

A pressa na construção não é isenta de custos. O peso das novas construções, aliado à extração de água subterrânea, provoca afundamentos do solo em diversas cidades. Isso aumenta os riscos de alagamentos e ilhas de calor.

Em regiões densamente povoadas, o que poderia ser milímetros por ano pode se transformar em centímetros a cada década, e as contas chegam na forma de manutenção e drenagem complexas. Com a diminuição dos aquíferos e a destruição de áreas naturais, a resiliência das cidades diminui.

Programas conhecidos como “cidades-esponja” surgem como uma resposta a essa crise, mas a escala do problema exige um grande esforço em drenagem e reuso de água.

Impactos sociais e o efeito “vitrine”

Com a massa de pessoas migrando do campo para a cidade, há um aumento no consumo e na produtividade. Contudo, essa migração também coloca pressão em serviços públicos, especialmente quando a população cresce mais rápido que a oferta de escolas, saúde e transporte.

Em áreas onde as moradias são entregues antes dos pisos de emprego, surgem deslocamentos custosos e bairros subutilizados. Além disso, reurbanizações mal planejadas podem deslocar comunidades sem as compensações necessárias, prejudicando microempreendedores locais.

Quando não há vitalidade econômica e social, mesmo as infraestruturas mais novas ficam sem vida. A cidade pode estar lá, mas não “acontece” de verdade.

Economia política do tijolo: quando a engrenagem emperra

Durante anos, a construção foi vista como um atalho para alcançar metas de crescimento econômico. Mas quando não se materializa a demanda efetiva por empregos e renda, os imóveis podem acabar vazios e o equilíbrio financeiro se torna tenso.

Essa é a diferença entre ver a cidade como uma plataforma produtiva ou apenas como um ativo financeiro. A China consegue criar cidades em ritmo acelerado quando financiamento, solo e cronogramas estão alinhados. Mas, para mantê-las ativas por muito tempo, é necessária uma nova abordagem: foco em diversificação econômica, densidade de serviços, mobilidade eficiente e habitação acessível.

Essa transição de rapidez para qualidade será crucial para encarar os desafios futuros.

Tecnologia urbana: do desenho ao cotidiano

Ferramentas como smart grids, sensores, e sistemas de transporte ajudam a administrar as cidades em tempo real. No entanto, a tecnologia é apenas um meio. Sem uma governança eficaz e acesso a dados abertos, esses recursos podem se tornar caros sem gerar um impacto real significativo.

O foco deve estar em um planejamento voltado ao transporte, criado para ser caminhável e misto, além de requalificar áreas antes ociosas. Para evitar o surgimento de cidades-fantasma, é fundamental planejar os empreendimentos com metas de ocupação e estimular polos de trabalho antes de atingir o pico populacional.

A promoção de políticas de aluguel mais acessíveis e a utilização de instrumentos para capturar mais-valia podem ajudar a tornar a dinâmica urbana mais equilibrada.

A China impressiona e inspira pela velocidade com que constrói cidades. O verdadeiro desafio é conseguir transformar essa velocidade em sustentabilidade, evitando os buracos de ocupação e os riscos ambientais que surgem com o tempo.