O maior município do Brasil é maior que Portugal e Inglaterra

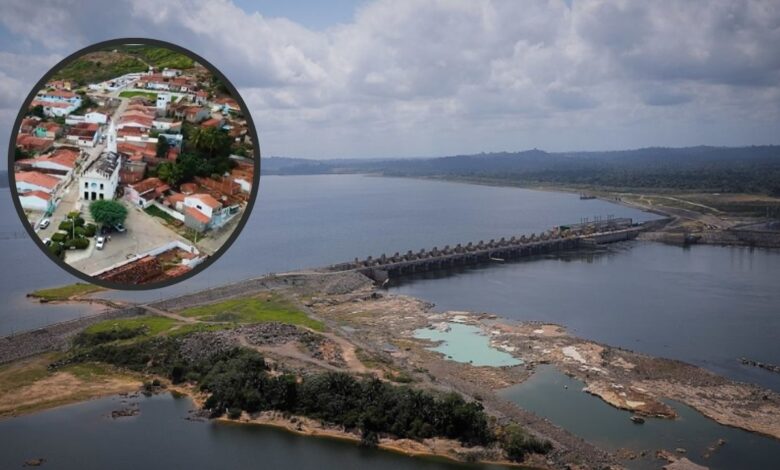

Altamira, o maior município do Brasil, ocupa um espaço imenso no coração da Amazônia Paraense. Para se ter uma ideia, seu território é até maior que países da Europa, como Portugal e Inglaterra. Nessa vasta região, nasceu uma das obras de infraestrutura mais discutidas da história recente do país: a Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Construída no leito do Rio Xingu, sua criação foi vista por muitos como um símbolo de progresso. No entanto, sua história é marcada por impactos ambientais e sociais profundos e controversos.

A construção de Belo Monte resultou em um crescimento urbano desordenado e no deslocamento forçado de milhares de pessoas. Além disso, alterou de maneira drástica o ecossistema frágil ao redor do rio, impactando a vida de comunidades que dependiam dele. Desde o início, o projeto enfrentou muitas críticas, com protestos e batalhas judiciais que ganharam destaque mundial. Um momento marcante foi quando a Justiça Federal declarou que a obra contribuía para um processo de etnocídio contra os povos indígenas. As consequências se mostraram devastadoras, com a morte de peixes e mudanças irreversíveis na biodiversidade do Rio Xingu.

Um território de superlativos e vulnerabilidades

Para entender a transformação provocada pela usina, é essencial conhecer melhor o cenário local. Altamira não é apenas mais um município; com cerca de 159.533 quilômetros quadrados, é um verdadeiro mosaico de florestas e rios, o que representa um desafio imenso para governança. Imagine ter apenas uma prefeitura responsabilizada por uma área do tamanho de várias nações europeias! Isso complicou a prestação de serviços e a fiscalização ambiental.

Essa vulnerabilidade tornou a região ainda mais suscetível ao crescimento descontrolado que a construção da usina trouxe. O Rio Xingu, que corta essa imensidão, é muito mais que um simples rio. Ele é a fonte de vida e identidade de diversas comunidades ribeirinhas e povos indígenas. Ao represar suas águas, foi como se a engenharia e a sabedoria indígena colidissem, cada uma defendendo sua visão sobre o que significa viver naquele território.

Belo Monte: a promessa de progresso e o legado de controvérsia

Belo Monte foi apresentada como uma solução para a segurança energética do Brasil. Considerada a maior usina 100% brasileira e a quarta do mundo em capacidade instalada, custou mais de R$ 18 bilhões. O argumento para sua construção girou em torno da promessa de empregos e desenvolvimento social. Além disso, a usina foi apresentada como uma alternativa mais “limpa” em relação às usinas termelétricas.

No entanto, a história da usina é repleta de polêmicas. Desde sua concepção na década de 1970, enfrentou forte resistência de povos indígenas, ONGs e ativistas. O Ministério Público até tentou suspender o leilão da usina duas vezes, devido a falhas no licenciamento ambiental. A insatisfação foi tão intensa que chamou a atenção de figuras como o cineasta James Cameron. Apesar de toda a resistência, o projeto seguiu em frente como um "rolo compressor" desenvolvimentista, ignorando os alertas e preocupações externas.

A desestruturação de um ecossistema e um povo

Os efeitos de Belo Monte geraram uma cascata de crises interligadas. As alterações no regime hídrico do Rio Xingu reduziram significativamente sua vazão, resultando em uma desestruturação completa do ecossistema. A Volta Grande do Xingu, um trecho riquíssimo em biodiversidade, sofreu com a morte em massa de peixes, assoreamento e devastação de áreas florestais.

Ao mesmo tempo, a cidade de Altamira enfrentou um caos social inédito. O aumento repentino de trabalhadores sobrecarregou a infraestrutura local, aumentando a violência e colapsando serviços de saúde. Mais de 30 mil pessoas foram deslocadas, e muitos ribeirinhos e indígenas perderam sua fonte de sustento, sendo obrigados a migrar para as margens, vivendo entre um passado perdido e um futuro incerto.

O paradoxo energético e as cicatrizes permanentes do maior município do Brasil

O legado de Belo Monte é um paradoxo marcante. Apesar de sua enorme capacidade instalada de 11.233 MW, a usina oferece uma energia firme de apenas 4.571 MW, menos de 40% do que poderia produzir, devido à sazonalidade do Rio Xingu. Esse dilema levanta questões sobre a relação entre os altos custos sociais e ambientais da obra e os benefícios reais que trouxe.

Enquanto a energia gerada no Xingu abastece os grandes centros industriais do Sudeste, as comunidades que mais sofreram com a construção da usina continuam à sombra, sem acesso à eletricidade. O modelo adotado é o clássico “enclave extrativista”, no qual os recursos são extraídos de regiões periféricas para beneficiar outras, tratando a população local como uma verdadeira "zona de sacrifício". O boom econômico dos empregos temporários foi passageiro, deixando para trás um tecido social rompido e um ecossistema em crise. As cicatrizes deixadas em Altamira são um lembrete duradouro dos custos de um desenvolvimento que ignora as necessidades e direitos da população local.